在“绿水青山就是金山银山”理念的指引下,改善生态环境、推动绿色发展成为全社会的共同责任。毛乌素沙漠,这片曾被黄沙肆虐的土地,如今正迎来新生的希望。为增强团队成员的环保意识与社会责任感,西安美术学院书法系三下乡生态环保实践团踏上毛乌素沙漠,实地考察,开展了一场为期三天的意义非凡的植树活动,用实际行动为沙漠添绿,为生态助力,为乡村振兴贡献力量。

一、匠心传承:向治沙人“取经”植树

开始实践前,治沙基地的工人师傅为实践团成员们上了一堂生动的“实践课”。从握锹姿势到培土技巧,从水分保持到防风固定,他们细致地演示了正确的栽树流程,从树苗的选择、修剪枝叶,到栽种时的深度和间距把握,每一个环节都蕴含着沙漠植树的“独家秘籍”。

队员们全神贯注地聆听,不时提出疑问,现场学习氛围浓厚。在工人师傅手把手的指导下,大家逐渐掌握了沙漠植树的关键要点,为接下来的实践操作奠定了坚实基础。

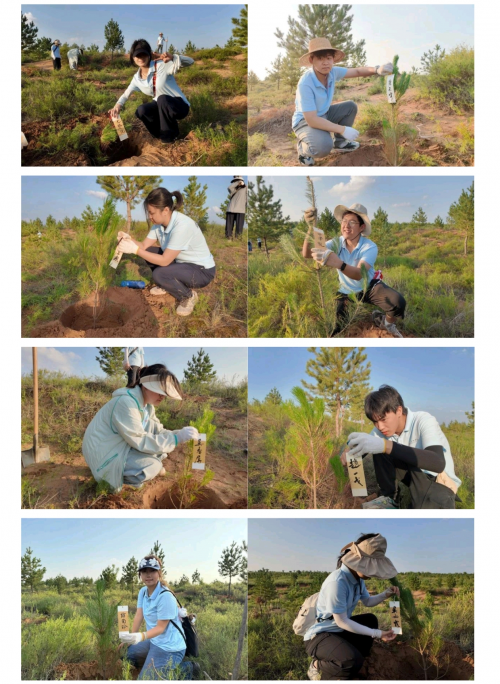

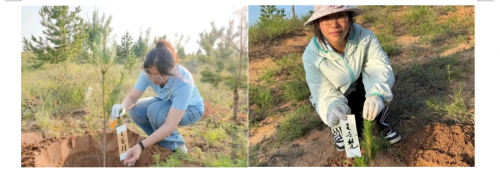

二、躬身力行:沙丘上挥洒青春汗水

理论学习结束,成员们戴上手套、扛起铁锹,化身“治沙新兵”,迫不及待地拿起工具,投入到植树实践中。在划定的植树区域,大家分工协作,干劲十足。

挖坑是植树的第一步,也是关键一步。由于沙漠土壤疏松且干燥,挖坑比在普通土地上更为艰难,但这丝毫没有减退大家的热情。经过成员们的努力,一个个标准的树坑整齐排列。

随后,队员们小心翼翼地将树苗放入坑中,扶正、填土、踩实,每一个动作都饱含着对生命的呵护与对绿色的期待。为确保树苗直立,反复调整位置;为维系根茎舒展,仔细剔除石块。在成员们的齐心协力下,一棵棵树苗稳稳扎根在沙漠之中,为这片荒芜的土地增添了一抹新绿。

三、自然印记:定格沙海的生命诗篇

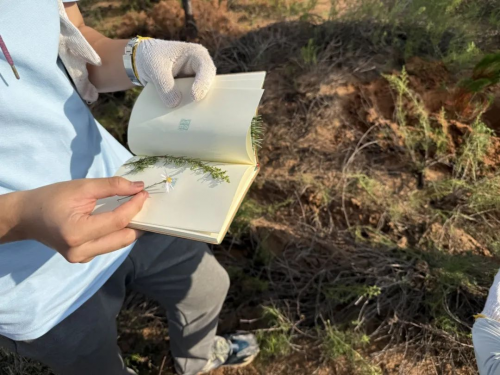

为记录治沙之旅,队员们制作沙地植物标本。采集沙柳的嫩枝、柠条的花瓣、长柄扁桃的叶片、根系发达的梭梭草等。回到驻地后,大家对植物进行整理、压制、装订,将这些承载着沙漠生态信息的植物,制作成精美的标本。每一份标本都是沙漠生态的缩影,不仅加深了大家对当地植物的认识,也为后续开展生态保护研究和宣传教育留存了珍贵的资料。

四、结语

此次毛乌素沙漠植树活动,是西安美术学院书法系三下乡生态环保实践团履行社会责任的生动实践。从学习栽树技能到亲手种下树苗,再到制作植物标本,每一个环节都凝聚着大家对生态保护的热情与决心。笔尖能书写千年文明,也能绘就绿色未来。相信此次活动播下的不仅是树苗,更是环保的种子,它们将在同学们心中生根发芽,激励大家在未来的日子里,继续用实际行动守护绿水青山,为建设美丽中国贡献力量!

队员感悟:

队员赵一戈:

手握铁锹,栽种树苗,掌心传来的粗糙触感,总让我想起握着毛笔在纸上游走的瞬间。笔尖与沙粒,看似天差地别,却都藏着时间淬炼的智慧。

治沙造林讲究"深栽实砸",正如书法中的中锋用笔,需将力量沉稳注入根基。每一株幼苗都像一撇一捺,在荒漠里书写绿色的篇章。我们躬身挥锹,如同伏案挥毫,用汗水作墨,在广袤沙地上勾勒生命的线条。书法中"飞白"的枯润变化,恰似治沙人面对干旱与风沙时的坚韧——既要在贫瘠中寻得生机,又要在逆境里保持从容。

如今回望过去,那片曾被风沙肆虐的土地,如今已化作苍劲有力的绿色长卷。每一棵树木都是凝固的墨痕,讲述着坚持与希望的故事。无论是笔尖的游走,还是治沙的坚守,都是对生命的虔诚书写,在时光长河里留下永恒的印记。

队员呼泽龙:

书法的墨香与陕北黄沙相遇,挥锄植绿即成别样的“书写”。烈日下,锄落坚土金石铿锵,汗浸黄沙,如砚边磨砺之功。

手握树苗,其根如渴求的笔锋,我们郑重植入“沙宣”大地——以生命为墨,勾勒坚韧的“点画”。躬身深掘如运笔沉实,覆土压实是“力透纸背”的践行,每株幼苗都是饱含希望的“活字”。

黄沙如素纸,我们种下的何止是树?是以青春与热忱书写的“绿色誓言”。根须下探,如书法人扎根传统。我们彻悟:艺术生命亦如树,惟有深植生活沃土,汲取现实养分,方能撑起精神的绿荫,荫蔽未来。

荒漠无声,我们以身为笔,以汗为墨,在此共书一卷关于坚韧、奉献与希望的长卷。这实践,既绿山川,更将艺术与大地血脉相连的碑帖,深镌心间。

审核人:焦健

指导老师:黄璐瑶,马骁

图文:西安美术学院书法系“三下乡”生态环保实践团

编辑:书法系团总支宣传部